こんにちは、おざえです

子供も9か月を迎えて、遠出も平気になったので

両親の実家へ挨拶周りをしてきました

妻は用事があった為、自分・両親・子供の4人で行きました

おざえ家の方では初めての子供でしたから、みんな喜んでくれました

しかし、そんな中で親戚から言われた一言

この子、お母さんいなくて平気なの?

3軒挨拶回りしたのですが、全て同じように言われました

お母さんの存在って、そんなに重要なんだろうか?

自分も世話できるから大丈夫なんだけどなぁ・・・

ダディはちょっと頼りないけど、何とか世話してくれてるでやんす!

だけどやっぱりママが好きでやんす!

今と昔では子育てのやり方・常識が違うんだなと感じました

今回は、今と昔(昭和時代)の子育ての概念がどう変わったのかについて話していきます

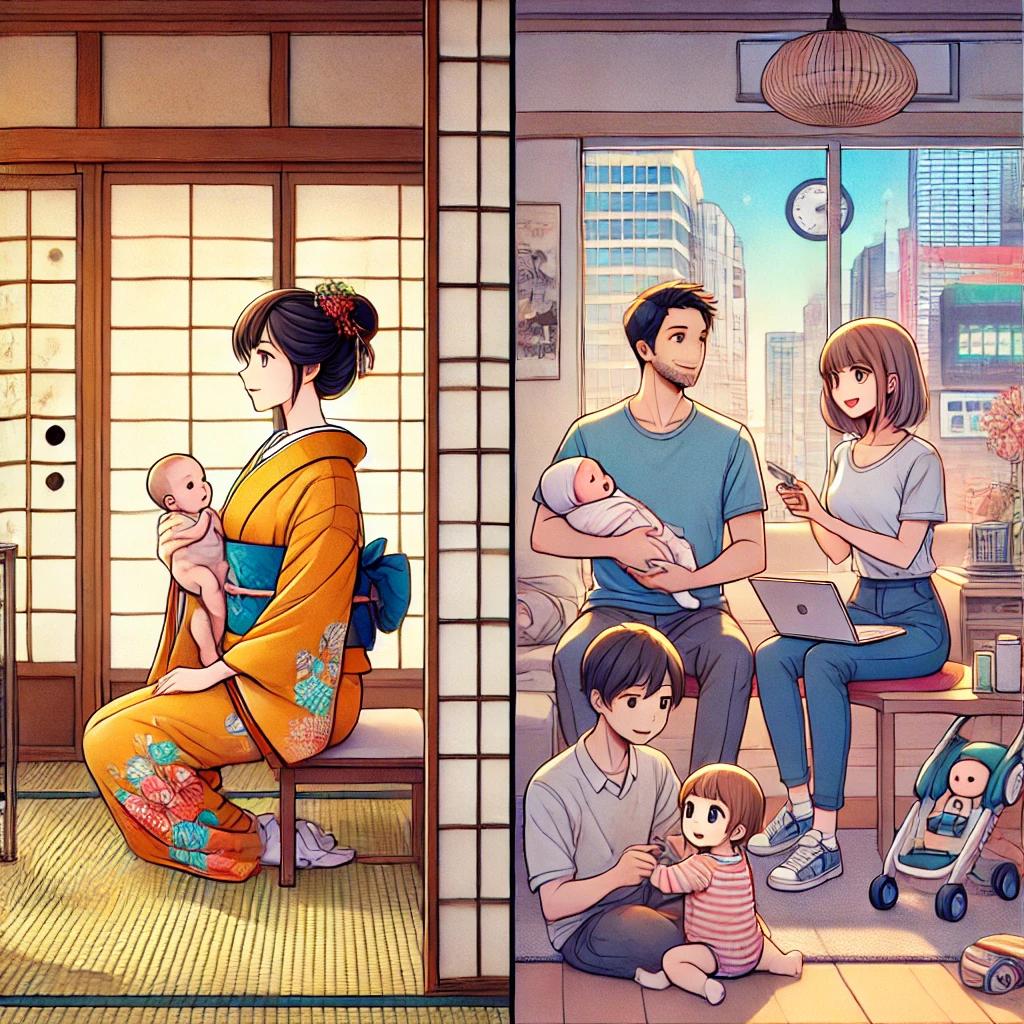

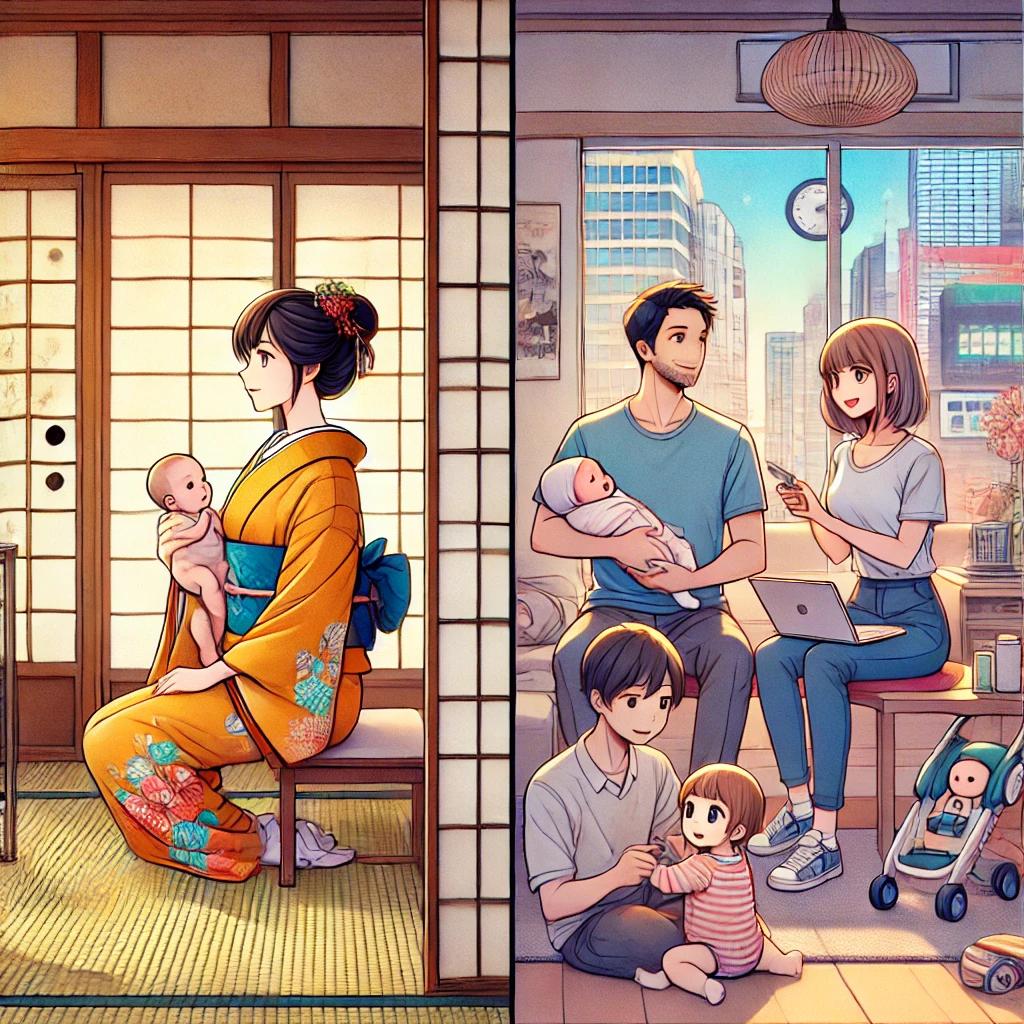

子育ての重要人物

昭和時代

母親が子育ての中心であることが一般的でした

父親は「仕事をして家族を養う役割」が強調され

育児にはあまり関与しないケースが多いです

自分の両親もこのパターンでした

特に父は、孫がかわいくて世話してるのですが、泣き出すと母に投げてました・・・

おむつ交換も一切やった事がなく、普通にやっている自分を見て驚いてました

いやいや、おむつ交換ぐらいやりなさいよ!

母親が子どもと長時間一緒にいるのが当然という認識だったんですね

現代

共働き家庭が増え、父親も育児に積極的に参加することが求められるようになっています

育児休業制度など法律の変化や社会の意識改革により

「夫婦で協力して育児をする」という価値観が一般的になってきています

さだまさしの『関白宣言』は時代を現わしてますよね

今の時代で亭主関白は批判の的になります

子育てに関する情報

昭和時代

子育ての知識は、主に親や近所の人々からの助言に頼っていました

育児書もありましたが、選択肢が少なく情報も限られていました

現代

インターネットやSNSを通じて、さまざまな育児情報を簡単に得られるようになりました

夫婦で最新の情報を共有し、合理的な判断をする傾向が強くなっています

環境

昭和時代

子どもがいる家庭は核家族化が進んでいたとはいえ、

祖父母と同居していることも珍しくありませんでした

親戚や近所の人々と密接な関係があり、地域全体で子どもを見守る雰囲気がありました

現代

核家族化が進み

祖父母からの直接的な助けを得にくい家庭も多いです

その代わりに、保育園やベビーシッターなど外部のサービスを活用する家庭が増えています

核家族って何でやんす?

①夫婦だけ

②夫婦と未婚の子供

③ひとり親と未婚の子供

のような世帯を核家族って言うんだよ

考え方

昭和時代

親の言うことを守る「しつけ」が重要視されていました

「三歳までは母親とべったり」という考え方も根強く、

「母親=絶対的な存在」と見られていました

現代

子どもの個性を尊重し

心理学や発達学に基づいた「子どもの主体性を伸ばす育児」が注目されています

「父親も母親と同じように子どもと絆を深められる」という考えが一般化しています

ちなみに、我が家では「モンテッソーリ教育」を軸に教育を進めています

モンテッソーリ教育って何でげすか?

(でげす?)子供が主体的に行動する事を目的とした教育だよ

いわゆる指示待ち人間になって欲しくないから、うちでも取り入れてるよ

父親の役割

昭和時代

父親が子どもを連れて親戚を訪問するのは稀でした

母親が主導権を握って「家庭の顔」として動くことが多かったのです

現代

父親も子育てに積極的に関わるのが普通になってきており、

「夫婦どちらでも子どもの面倒を見られる」ことが一般的です

まとめ

親戚の方が「お母さんいなくて平気なの?」と言ったのは、

昭和時代の価値観があったからでしょうね

「母親が子どもと常に一緒にいるのが普通」という意識からの発言かもしれません

ただし、現代の育児では「母親だけでなく、父親も積極的に子育てする」

というのが新しい価値観であり、誇れることです

親戚の人たちは、自分が世話しているのを見て驚いてました

そんなに珍しい事なの?って自分を疑ったほどです

ちなみに、もし同じような体験をされてかつ、あまり良い反応をされてない場合は

今は夫婦で協力して子育てをしています!

子どもにとって父親と過ごす時間もとても大切なんですよ!

という現代の考え方を伝えると納得してもらいやすいかもしれませんね

それではまた

コメント